Type of resources

Available actions

Topics

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

Status

Service types

Scale

Resolution

-

Concentrations mensuelles issues du réseau fixe de mesure des principaux polluants réglementés dans l'air ambiant à La Réunion : SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, O3 et CO

-

Concentrations annuelles issues du réseau fixe de mesure des principaux polluants réglementés dans l'air ambiant à La Réunion : SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, O et CO

-

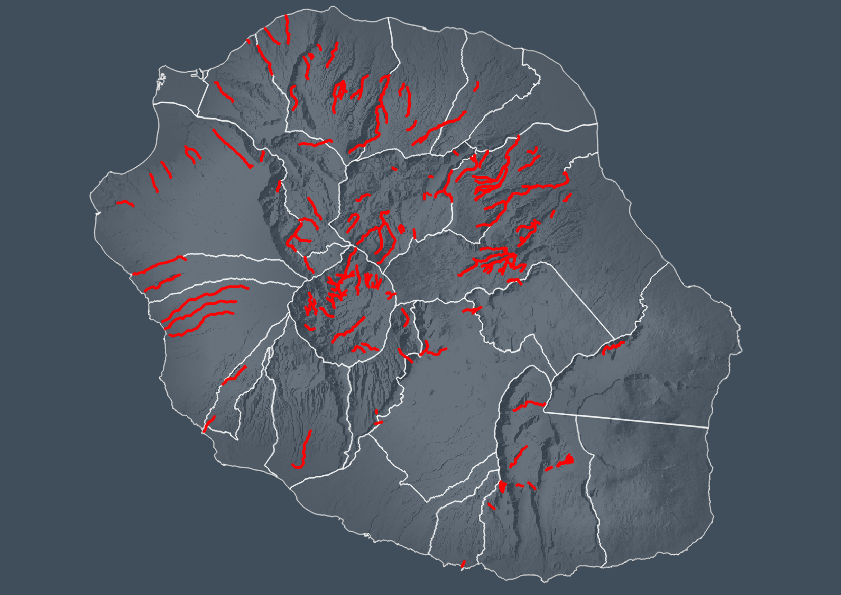

Inventaires des canyons "pratiqués" de La Réunion Si publication, citer obligatoirement les sources : cf généalogie Structure : id Smallint NOM Char(35) Nom_2 Char(47) Ravine Char(28) SECTEUR Char(20) TypologieApproche Char(20) TypologieRetour Char(20) Fréquentation Char(15) OBSERVATIONS Char(100) TPS_Parcours Smallint DuréeTotale Decimal(4, 1) TPS_Approche Integer TPS_Retour Integer IdApproche Smallint IdRetour Smallint LocalisationParc Char(20) IDParkingAssocié Smallint StatutParc Char(20) interdit Char(1) RaisonInterd Char(100) long_sig Integer Frequentation Smallint

-

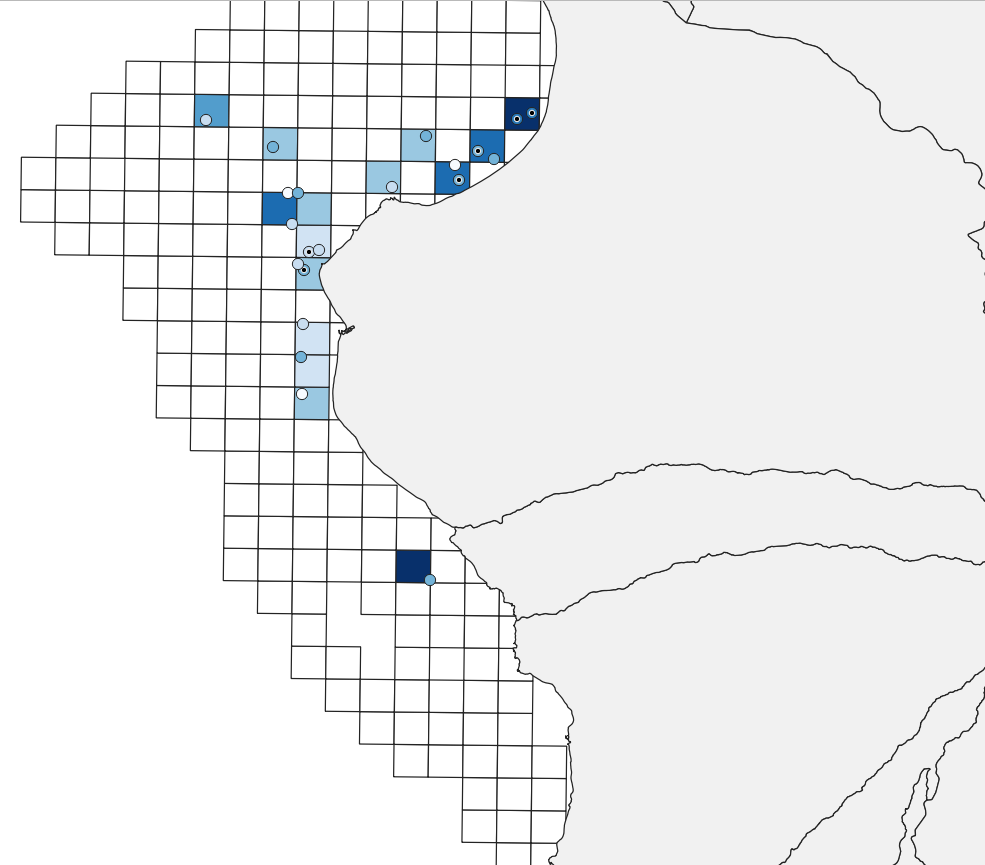

Entre 2017 et 2022, l’association Centre d’Etude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) est en charge de mettre en œuvre une mesure de compensation de la Nouvelle Route du Littoral MCM05 intitulée "Amélioration des conditions de quiétude des mammifères marins et des tortues marines pour la durée du chantier" et financée par la Région Réunion. Dans le cadre de ce programme, des sorties régulières en bateau sont réalisées pour non seulement répertorier les observations des mammifères marins et tortues marines mais également pour sensibiliser les usagers de la mer. Ici deux couches par année d'observation sont disponibles, une couche point permettant de répertorier toutes les observations du Dauphin long bec (Stenella longirostris) ; une couches polygone, correspondant à un maillage de 1 km de côté et permettant de visualiser les observations du Dauphin long bec en fonction de l'effort d'échantillonnage.

-

Concentrations journalières issues du fixe de mesure des principaux polluants réglementés dans l'air ambiant à La Réunion : SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, O3 et CO

-

Concentrations horaires issues du réseau fixe de mesure des principaux polluants réglementés dans l'air ambiant à La Réunion : SO2, NO2, NOx, PM10, PM2.5, O3 et CO

-

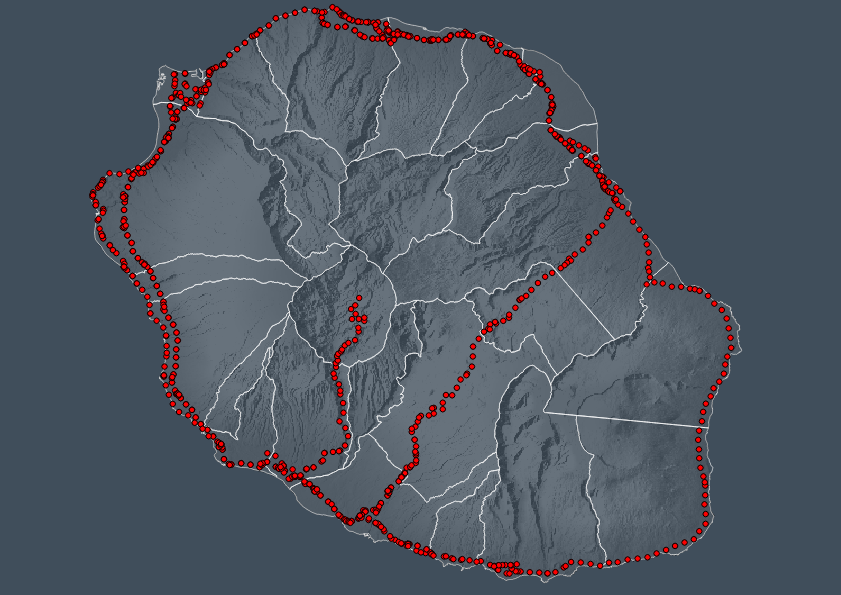

PR: Points repère des Routes Nationales plus connus historiquement sous le nom (trompeur) de borne kilométrique.

-

Un parc national est un espace terrestre ou maritime dont le milieu naturel et, le cas échéant, le patrimoine culturel, « présentent un intérêt spécial » (art. L. 331-1 Code de l'Environnement) Le territoire d'un parc national est composé de deux zones : - le cœur du parc. Afin de préserver le caractère du parc, ce territoire est soumis à une réglementation particulière qui encadre plus ou moins fortement certaines activités afin de s’assurer de leur compatibilité avec la préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager. A l’intérieur de cet espace, des réserves intégrales peuvent être constituées pour des raisons scientifiques. Un parc national peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l’État pour constituer un cœur marin ou une aire maritime adjacente. - l’aire d’adhésion. Cette zone qui entoure le cœur du parc résulte de la libre adhésion à la charte du parc national des communes situées à l’intérieur d’un périmètre optimal fixé par le décret de création du parc. La charte du parc national est un document issu de la concertation qui a pour objectif de traduire la continuité écologique et l’existence d’un espace de vie entre le cœur et l’aire d’adhésion. Elle vise à fédérer les engagements de chaque collectivité signataire autour d’un projet de développement durable. La charte est un projet concerté de territoire. Elle concerne à la fois le cœur et l'aire d'adhésion. Construite collectivement avec les communes et les acteurs du territoire, elle indique les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable retenues pour le territoire pour une durée de validité de 15 ans. Les territoires des communes qui adhèrent à la charte du parc national constituent l'aire d'adhésion du parc national (AA) Les communes, pour leurs territoires hors cœur, qui décident de ne pas adhérer à la charte restent en 'aire potentielle d'adhésion' (APA). Elles ont néanmoins la possibilité d'adhérer à la charte trois ans après son approbation. La révision de la charte est lancée 12 ans après son approbation, le processus consultatif dure en moyenne 3 ans. Après cette période de 15 ans, l'ensemble des communes sont à nouveau consultées, sur la charte révisée. Les codes utilisés dans les tables sont les suivants : CTPN (cœur terrestre du parc national), CMPN (cœur marin du parc national), AMAPN (aire maritime adjacente du parc national), AAPN (aire d'adhésion du parc national), APAPN (aire potentielle d'adhésion du parc national)

-

Données disponibles dans Surval Océan Indien concernant les suivis du groupe de paramètres BENTHOS DE SUBTRATS DURS – BELT POISSON effectués à La Réunion, à Mayotte et dans les Iles Eparses, dont les données sont bancarisées dans Quadrige. Les données sont mises à jour quotidiennement de façon automatique. L'outil étant évolutif, des paramètres pourront être ajoutés autant que de besoin et dans les limites des possibilités de l'outil. Un lieu d'observation dans Quadrige est un lieu géographique où il est prévu de faire des observations, des mesures et/ou des prélèvements. Il est localisé de façon unique par son emprise cartographique (polygone, ligne ou point). Un lieu de mesure peut être utilisé par plusieurs programmes.

-

Mode d’Occupation du Sol Réunion 2017 : Le Mode d’Occupation du Sol de La Réunion est un inventaire cartographique de l'occupation du sol du territoire réunionnais pour l’année 2017. Le MOS a été mis en place de façon partenariale entre l’État, le Région Réunion et le Conseil Départemental. Le MOS Réunion est établi par photo-interprétation à partir d'une couverture photographique aérienne de l’île et de diverses sources d'informations complémentaires (bases des équipements, zones d’activités économiques ect.). Cette donnée détaille l’occupation du territoire selon une nomenclature emboîtée à deux dimensions : la couverture du sol (14 postes) et l’usage du sol (17 postes). Chaque sous-niveau précise davantage cette occupation, et appartient à une classe de couverture ou d’usage plus générale (ex : « Production primaire », « Végétation ligneuse »). Cette nomenclature a été enrichie selon les spécificités du territoire réunionnais, tout en restant compatible avec la nomenclature prévue par le CNIG. Des seuils de collectes permettent de représenter uniquement les éléments ayant une taille suffisante : pour les zones bâties, l’unité minimale de collecte est de 200 m². Pour les autres occupations, le seuil est de 500 m² à l’intérieur de la zone construite2 et de 2 500 m² au-delà.